Повышение качества математического и естественно-научного образования сегодня является одним из ключевых приоритетов образовательной политики России. До 2030 года в стране реализуются федеральный и региональный комплексные планы, направленные на обновление содержания учебных программ и стандартов, расширение профильного обучения, повышение квалификации педагогов, устранение кадрового дефицита, а также на формирование устойчивого интереса школьников к точным наукам и инженерной подготовке.

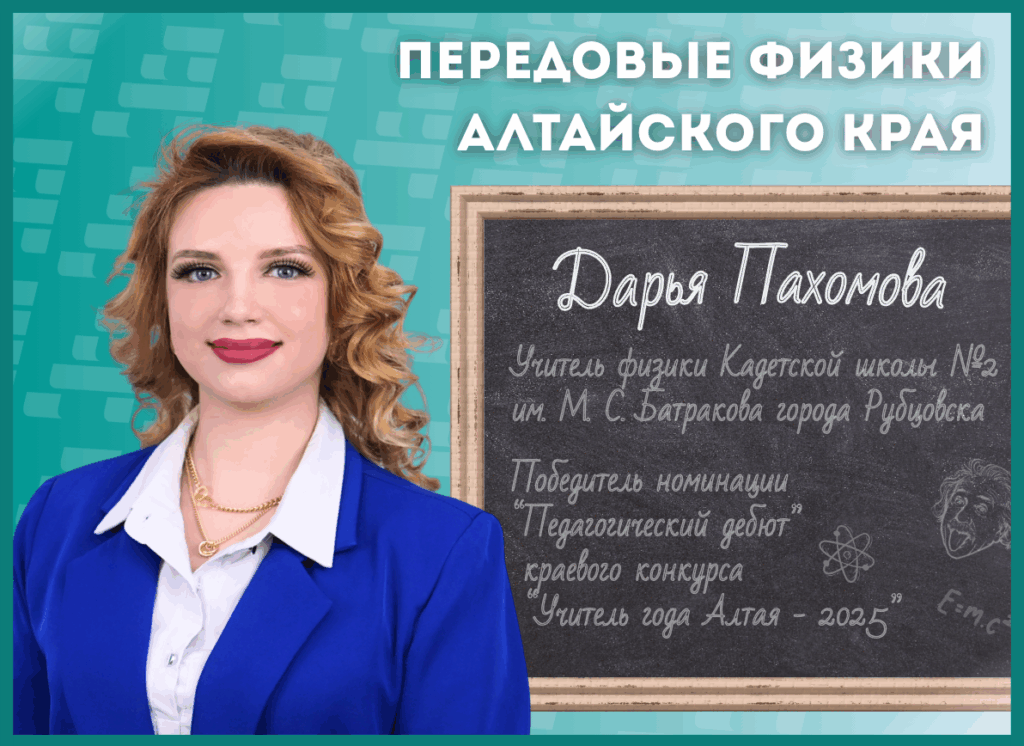

Учитель физики Кадетской школы №2 имени М. С. Батракова города Рубцовска Дарья Пахомова — яркий пример современного педагога, который успешно воплощает в жизнь новые образовательные тенденции. Несмотря на небольшой опыт работы — два года — Дарья Евгеньевна уже зарекомендовала себя как творческий и увлечённый своим делом специалист. Победа в номинации «Педагогический дебют» краевого конкурсе «Учитель года Алтая – 2025» стало подтверждением её профессионализма и новаторства. В своей практике она делает ставку на творческий подход, активно внедряя практические эксперименты и игровые технологии в работу со школьниками.

В этом интервью Дарья Пахомова расскажет о значении физики как школьного предмета, о способах вовлечения учеников, интеграции военно-патриотического воспитания в обучение и вызовах, с которыми сегодня сталкиваются молодые учителя.

Дарья Евгеньевна, на конкурсных испытаниях «Педагогического дебюта» вы часто цитировали слова своего учителя: «Физика — это наука понимать природу». Изменилось ли ваше восприятие физики сейчас?

– Я по-прежнему считаю, что научить понимать природу – это главная задача учителя физики. Именно это я стараюсь подтверждать на практике. Ценность физики как предмета в том, что она формирует у школьников представление о научной картине мира и таким образом человек осознает свое бытие и место в жизни.

А все ученики откликаются на такую идею?

– Не все, сложность в том, что физика входит в школьную программу только с 7 класса, а к этому времени у многих ребят уже сформировались интересы, предпочтения — многие увлечены гуманитарными науками. Раньше у меня часто возникал вопрос: «почему дети не любят физику так же, как её люблю я?», но сейчас я осознаю, что далеко не всем детям это нужно. Достаточно просто понимать, как она может быть полезна в жизни. Поэтому на уроках мы рассматриваем физические законы и явления в разных контекстах, стараемся связать их с повседневностью. Моя задача — подобрать такие примеры, такие темы, чтобы ребёнок увидел в физике практическую значимость и связь с тем, что ему действительно интересно.

В вашей школе особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. Как вы интегрируете этот элемент в преподавание физики?

– В нашей кадетской школе военно-патриотическое воспитание — это неотъемлемая часть образовательного процесса и я считаю, что патриотическим воспитанием в школе сейчас должен заниматься каждый учитель. В урок я включаю информацию о вкладе в науку наших отечественных ученых. Например, в 7 классе, мы говорим о Михаиле Ломоносове, гении физики, химии, который разработал основы русской научной терминологии и заложил фундамент для развития физики как науки в России. Мы также обсуждаем технические достижения в нашей стране, вспоминаем истории открытий советских учёных и говорим о том, как их изобретения продолжают влиять на современный мир.

Скажите, а Ваши ученики любят физику, как вы поддерживаете интерес к предмету?

– Ко мне, как к молодому педагогу, дети не всегда сами приходят с интересными идеями, но отклик и вовлеченность я чувствую на каждом уроке – качественные вопросы звучат всегда. Особенный интерес у детей вызывают эксперименты. В прошлом году я попробовала внедрить один интересный метод — съёмку домашних видеоэкспериментов. Я прошу родителей помогать детям в проведении таких домашних опытов, и вижу, что это действительно пробуждает у них живой интерес к физике. Такие ученики постепенно увлекаются предметом и регулярно выполняют домашние задания — возможно, благодаря контролю родителей, а возможно — из-за возросшей вовлеченности. Многие школьники пока не до конца осознают ценность эксперимента и не понимают, что им это действительно интересно. Но я вижу, как они передают этот энтузиазм друг другу: делятся впечатлениями от проведенного опыта, рассуждают на физические темы с одноклассниками, рассказывают о занятиях ребятам из параллельных классов. На первом уроке я выставляю на демонстрационный стол различные приборы, дети всегда с восторгом спрашивают: «Это что, настоящая научная лаборатория?». А когда всё начинает работать и жужжать, искрить, двигаться и мигать — их неподдельный познавательный интерес становится особенно заметен.

На конкурсном испытании «У меня это хорошо получается» вы рассказывали о том, что проводите для школьников «Вечера физики» и «Физические КВНы», а также на переменах ученики играют настольные игры по физике, которые вы создали. Есть ли у вас идеи для новых проектов или уже реализованные инициативы, направленные на развитие интереса учеников к физике?

– Я убеждена, что для формирования интереса к физике важно не только играть в готовые игры, но и создавать их самостоятельно. Когда я была студенткой и разрабатывала такие игры, это помогало мне глубже погрузиться в материал. Сейчас у меня есть идея популяризировать физические дидактические игры и вести, например, внеурочный курс, где дети могли бы создавать такие игры своими руками. Даже те ребята, у которых пока возникают трудности с предметом, через творчество и практическую работу смогут пробудить интерес и понимание. Ведь когда ребёнок творит и экспериментирует — пусть даже просто вырезает, клеит или работает в наушниках — он невольно погружается в научные темы, запоминает определения и формулы.

Как вы организуете профориентационную работу с учениками в своей школе?

– К сожалению, в 9 классе многие подростки сталкиваются с трудностями выбора профессии и зачастую принимают решение по принципу «лишь бы куда-нибудь поступить». Моя задача — помочь ребятам сделать осознанный выбор и впоследствии остаться в выбранной профессии. Работу в этом направлении нужно начинать уже с 7 класса, поэтому я являюсь педагогом-навигатором проекта «Билет в будущее» и провожу профориентационные уроки, на которых рассказываю о возможных вариантах профессий в зависимости от интересов учеников, о значении этих профессий для общества и их преимуществах. Ученики проходят различные мобильные игры на платформе «Билет в будущее».

На последнем конкурсном испытании «Публичное выступление» вы создали образ идеального молодого учителя с помощью нейросети. А каким для Вас является идеальный ученик?

– Это тот, кто проявляет живой интерес и любопытство к предмету, с нетерпением ждет каждого урока. Для меня важно не столько уровень знаний, сколько открытость к новому.

Многие из ваших коллег на конкурсных испытаниях показывали, как они используют нейросети в своей работе. Как вы относитесь к такому массовому применению нейросетей — видите ли в этом преимущество или, наоборот, опасность?

– Для учителя нейросети — это отличный помощник: с их помощью можно быстро составить план урока, создать оживший портрет ученого или исторической личности, сгенерировать сценарий мероприятия. Однако я считаю, что доступ к таким технологиям должен быть ограничен для учащихся, по крайней мере в рамках учебного процесса. Нейросети «балуют» школьников: они получают быстрый и структурированный ответ и начинают воспринимать его как единственную истину. Это опасно, поскольку ученики теряют умение добираться до правды, навык самостоятельного поиска и критического анализа информации.

Что для вас остается неизменным и важным в преподавании физики вне зависимости от моды и реформ?

— Это классические лабораторные работы. Я не сторонник полного перехода на электронные тесты и виртуальные эксперименты. Для меня важно, чтобы дети работали руками, самостоятельно собирали установки и проводили опыты. Это помогает лучше понять физические явления и формирует наглядное представление о мире вокруг нас.

Что, на ваш взгляд, делает учителя естественно-научных предметов действительно успешным в работе с детьми?

– Прежде всего, это наличие высшего образования и глубоких знаний по предмету. Я убеждена, что классическое педагогическое образование — один из ключевых факторов успеха учителя. Важно также хорошо понимать возрастные и личностные особенности учеников, чтобы находить индивидуальный подход к каждому ребёнку. Педагог — это не просто профессия, а призвание. Оно требует искреннего желания помочь каждому раскрыть свой потенциал и бескорыстного отношения к делу.

Как вы оцениваете уровень естественно-научной грамотности своих учеников? Какие метрики или наблюдения позволяют вам говорить о росте качества образования?

– Поскольку я только вхожу в профессию и еще не могу провести глубокий анализ, для меня главным ориентиром остается интерес детей к предмету. В первый год моей работы экзамен сдавали трое учеников, а на следующий — уже пятеро. Причём большинство из них успешно справились с заданиями. Особенно важно для меня, что среди сдающих стало больше девочек, которые зачастую испытывают меньше интереса к физике. Этот рост числа сдающих я воспринимаю как личный успех и показатель повышения качества преподавания.

Можете дать совет другим молодым педагогам, у которых, например, лабораторная база в школе ограничена? С чего начать безопасно и эффективно?

– Я считаю, что в такой ситуации можно использовать открытые интернет-платформы, например, «Учи ру» или ресурсы «Академиии Минпросвещения России». Там есть видеоматериалы, демонстрирующие работу различных приборов и устройств, которые изучаются в школьном курсе физики. Если же и такой возможности нет, можно опираться на проверенные временем методы советской школы — например, использовать «иллюстративный способ», когда ученики самостоятельно показывают принципы работы приборов, чертя схемы. Физику можно объяснять «на пальцах», с помощью иллюстраций и схем. Главное — делать это интересно, мотивировать учеников и показывать, что знания и усилия окупятся: со временем они смогут увидеть работу этих приборов в реальной жизни.

Какой должна быть система поддержки молодого учителя, чтобы он захотел расти и повышать качество своей работы?

– Прекрасный метод, который давно практикуется в системе образования, это съезды учителей и методические встречи. Когда я только начала свой педагогический путь у меня не было наставника-предметника, который бы подсказал, направил, рассказал. А такие встречи дают молодым педагогам возможность общаться с опытными коллегами, другими молодыми педагогами и единомышленниками, обмениваться знаниями, а также получать эмоциональную и моральную поддержку. Конечно, учителя устают, но именно через этот профессиональный обмен и взаимную поддержку я бы смогла найти силы и вдохновение для дальнейшего развития.

Как вы сохраняете в себе любопытство и интерес к профессии? Что вас вдохновляет?

— Если говорить про школьную жизнь, то меня вдохновляют участие в различных проектах и, конечно, мои ученики. За пределами школы я занимаюсь садоводством, фитнесом, а так же выступаю в роли ведущей на городских мероприятиях. Публичные выступления дают мне особую энергию: обратная связь от аудитории, взаимодействие с партнерами по сцене и осознание того, что меня выбрали, именно меня — всё это укрепляет веру в себя и вдохновляет продолжать совершенствоваться. Что тут скрывать, подготовка к конкурсу «Педагогический дебют» была непростой, но выступать — одно удовольствие. Когда видишь, что люди ценят твою работу и готовы поддерживать, это даёт силы становиться лучше и делать больше.

Чему бы вы хотели научить учителей физики, если бы вели урок или мастер-класс не для детей, а для коллег?

– Ещё в студенческие годы меня очень заинтересовал подход, при котором сложные научные темы можно объяснять детям через игру. Дидактические игры — это инструмент, который я действительно люблю и активно использую в своей работе. Вместо традиционной лекции, например, по рентгеновскому излучению, я предлагаю детям проявить фантазию и создать кроссворд, используя информацию из учебника или раздаточного материала. Этому творческому методу я посвятила бы мастер-класс. Кроме того, я бы хотела научить коллег легко и уверенно работать с современными цифровыми инструментами, такими как нейросеть. Учитель должен быть гибким и идти в ногу со временем. Если педагог сам освоит новые технологии, а не останется лишь наблюдателем, он сможет лучше понять современных учеников, для которых такие технологии давно стали частью повседневной жизни.

Можно ли сказать, что эффективность преподавания физики требует пересечения с другими научными областями?

– Да, я активно использую междисциплинарный подход в своей работе. Если давать ученикам задачи только из узкой области у них не формируется целостная естественно-научная картина мира. Я стараюсь подбирать задачи, которые связаны с интересными фактами из других наук и профессий. Например, в конце конкурсного открытого урока я показала детям прототип современного повербанка — электрического устройства, работающего на огне и воде, созданного советскими учёными в 1943 году. Здесь мы коснулись истории нашей страны, военной инженерии, изучили физические явления. Мне важно показать ученикам, что физика окружает нас во всех сферах жизни, не только в рамках учебного предмета. Даже в профессиях, которые кажутся далекими от науки, знание физики пригодится. Например, многие девочки мечтают работать в сфере ногтевого сервиса и понимание таких явлений, как диффузия при смешивании цветов или знание об упрочнении гелей и лаков с помощью ультрафиолетового излучения, будут им полезны.

Расскажите, как готовитесь к Всероссийскому этапу конкурса «Педагогический дебют»?

– Испытания очно-заочного этапа пройдут в декабре. Пока что я углубляюсь в методологию — читаю профильную литературу и обновляю свои знания. Особенно меня заинтересовал один подход к решению физических задач с точки зрения дифференцированного подхода. Изучив преимущества такого подхода, поняла, что стоит вводить задачи разного уровня сложности. Сейчас я активно ищу новые идеи и готова экспериментировать.

Чего ожидаете от федерального этапа?

– Мы нацелены на победу. И говорю «мы», потому что в этом процессе замешана не только я, но и моя любимая, родная школа, коллеги и семья. Их поддержка для меня очень важна, и вместе мы надеемся показать лучшие результаты.