Повышение качества математического и естественно-научного образования — один из главных приоритетов образовательной политики России. На федеральном и региональном уровне принят комплексный план мероприятий по их развитию до 2030 года. Особое внимание уделяется обновлению содержания учебных программ и стандартов, расширению профильного обучения, повышению квалификации учителей, устранению кадрового дефицита, а также формированию устойчивого интереса школьников к точным наукам и инженерной подготовке.

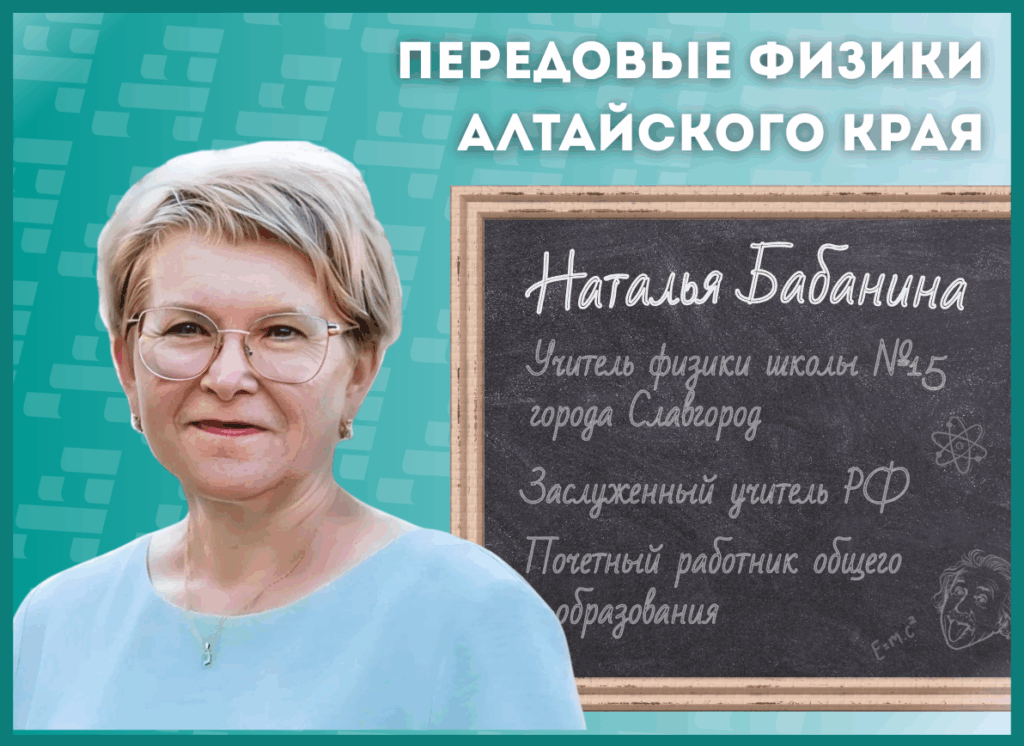

Однако реализация этих задач невозможна без опытных педагогов, которые на практике воплощают образовательные тенденции и вдохновляют школьников. Наталья Бабанина — учитель физики с более чем 40-летним стажем из школы № 15 города Славгород — одна из таких. Ее ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах и успешно продолжают обучение в технических вузах.

В этом интервью Наталья Анатольевна поделится своими взглядами на особенности современного урока физики, расскажет, что делает ее занятия интересными и эффективными, а также объяснит, почему развитие естественно-научных компетенций сегодня — это не просто тренд, а необходимый элемент в подготовке школьников к вызовам будущего.

Наталья Анатольевна, как бы Вы объяснили человеку, который ничего не знает о физике, что это за наука?

– Это наука о мире, который нас окружает. Физика дает человеку четкое понимание, что происходит вокруг и как этим можно воспользоваться.

Вы активно привлекаете учеников к исследовательской деятельности и проводите экспериментально направленные уроки. Насколько, на Ваш взгляд, эффективен такой подход? Почему именно эксперименты и практические опыты важны при изучении физики?

– Я считаю, что уроки с ориентацией на практическую и исследовательскую деятельность, значительно повышают интерес и мотивацию учащихся. Такие уроки способствуют глубокому пониманию материала, развивают критическое мышление и формируют навыки самостоятельного поиска знаний. Не все ученики легко осваивают физику через решение задач, но многие чувствуют себя успешными и уверенными именно во время проведения опытов и экспериментов. Кроме того, такая практика помогает ребятам определиться с будущей профессией. Когда мы с учениками представляем их проекты на конкурсах, участвуем в консультациях, сотрудничаем с лабораториями наших профильных вузов, посещаем предприятия края — у школьников появляется возможность ближе познакомиться с реальными направлениями в физике. Сегодня выбор инженерных и технических профессий очень широк, и именно через исследовательскую деятельность старшеклассники могут понять, в каком направлении им будет интересно реализовывать свои способности.

Скажите, а учащимся интересно проводить исследования?

– Физика – это достаточно сложный предмет и заинтересовать современных детей можно только, когда они понимают зачем им это нужно. Сейчас многие психологи пишут, что тенденция и подход к воспитанию изменились. Если раньше дети спрашивали «почему?», то сегодня их больше волнует вопрос «зачем?». Современные школьники лучше понимают предмет, когда «держат физику в руках», видят приборы вживую, а не на картинке или могут самостоятельно создать что-то. Конечно, не всегда учащиеся способны включиться в полноценную исследовательскую работу, но небольшие эксперименты в рамках урока они с удовольствием проводят.

Много ли школьников участвует в таких экспериментах?

– Уроки решения экспериментальных задач я провожу для всех учеников в каждом классе. Естественно, подход и сложность заданий различаются в зависимости от возраста и уровня подготовки. Например, семиклассники проводят небольшие эксперименты буквально на 15–20 минут урока, а также выполняют домашние лабораторные работы — проводят опыты в домашних условиях и записывают видеоролики. Затем ребята представляют их перед классом, учатся защищать свои исследования, а одноклассники задают им вопросы. Многие дети боятся публично выступать, и через такие занятия у детей формируется еще несколько важных навыков — уверенно презентовать себя и отвечать на вопросы аудитории.

Есть ли у Вас любимые эксперименты, которые Вы проводите вместе с учащимися в рамках опытного урока?

– Мне нравятся эксперименты по электростатике, они очень зрелищные. А оптические эксперименты с мыльными пузырями и макросъёмкой очень увлекают моих учеников.

Проводите ли Вы внеурочные занятия для школьников, которым особенно интересна физика?

– Да, конечно. Обычно среди учеников выделяются те, кто занимается олимпиадной физикой — таким ребятам я подбираю задачи, мы вместе их разбираем. Есть и другая категория — я называю их «прикладные» дети. Им интересно делать что-то руками, собирать, конструировать и создавать. С ними мы занимаемся исследовательской деятельностью, часто по выходным. Бывает, что вовлекаются и те ребята, кто не планирует связывать свою жизнь с физикой, но навык проведения исследования пригодится каждому, независимо от будущей профессии.

Используете ли Вы другие нестандартные методы, чтобы увлечь учеников?

– Да, один из таких методов — проведение итогового урока в формате защиты проектов вместо традиционной контрольной работы. Я предлагаю учащимся на выбор несколько тем, дети объединяются в группы, разрабатывают проекты и представляют свои результаты перед классом. Групповая защита — это тоже отличный метод усвоить материал, научить учащихся работать в одной команде, распределять роли и брать на себя ответственность. Итоговые уроки всегда проходят с большим интересом — дети ждут их с нетерпением. Для них это возможность проявить себя, представить свой вклад в общий результат, увидеть идеи других и обменяться опытом.

Как Вы считаете, почему сегодня так важно уделять внимание повышению качества естественно-научного образования?

– Я ни в коем случае не умаляю значимость гуманитарных профессий — они необходимы, и я искренне восхищаюсь профессионалами в этой сфере. Но если говорить об экономике страны, то её развитие во многом зависит от высококвалифицированных специалистов в естественно-научной области —физиков, медиков, IT-специалистов. Сегодня технологии активно развиваются в самых разных сферах, и всё больше востребованы именно междисциплинарные профессии. Посмотрите на учебные планы в медицинских вузах — там много курсов, тесно связанных с предметами естественно-научного цикла: медицинская физика, биохимия, биофизика, биоинформатика. Банально, но врачу нужно знать не только биологию, а программисту – не только информатику. Обществу нужны универсальные специалисты широкого профиля. Даже в гуманитарной сфере знания естественных предметов играют важную роль. Я знаю ребят, которые поступали в гуманитарные вузы и потом становились, например, техническим писателем или промышленным дизайнером, где без знания этих предметов не обойтись. Поэтому курс на развитие естественно-научного образования — это вклад в будущее и фундамент для прогресса в самых разных сферах.

Каким должен быть современный учитель физики?

– Увлеченным своим предметом и понимающим потребности детей. Очень важно осознавать, что физику любят не все — и это нормально. Учителю нужно с пониманием относиться к тем ученикам, которым предмет не так близок. Их нужно пробовать увлечь. Показать, что физика не существует в отрыве от жизни, что она связана с другими дисциплинами и может пригодиться в самых разных сферах.

Какой совет Вы бы дали молодым учителям, которые только начинают преподавать физику и пока не могут заинтересовать учеников?

– Самое главное — опираться на характер, интересы и потребности самих детей. Кому-то нравится снимать или смотреть видеоролики, кто-то с увлечением проводит эксперименты, а кто-то предпочитает решать задачи. Важно находить подход к каждому и стараться встать на сторону ученика. Преподавание должно быть живым — с юмором, с понятными примерами, с ответами. Младшие классы я бы посоветовала обучать не в формате лекции, а через диалог — с неожиданными, даже провокационными вопросами.

Есть ли у Вас собственный принцип в преподавании физики?

– Да, я всегда опираюсь на практическую сторону предмета, привожу учеников к ответам на вопросы, которые их волнуют: «Зачем мне это?» и «Где я это применю?». Стараюсь объяснять сложные вещи через жизненные ситуации. В 7 классе, например, начинаю с простого: зачем точить нож? Потому что острым ножом легче резать. Это уже подводит к темам трения, давления и площади. Или говорю девочкам: при выборе фена важнее не цвет, а мощность прибора — и мы обсуждаем, почему это так. Вот такие прикладные вещи помогают учащимся включиться, они начинают внимательно слушать, присоединяться к обсуждению. У них формируется понимание при ответе на эти вопросы.

Успешный в физике ученик какой он?

– Это не обязательно тот, кто идеально решает задачи по учебнику. Это тот, кто способен мыслить нестандартно, подходить к задачам с разных сторон. Он не боится экспериментировать, искать собственные решения и смотреть шире, чем предлагает стандартная формула. Успех в физике – это умение применять знания в неожиданных ситуациях.

Какие качества, на Ваш взгляд, формирует у школьников изучение физики?

– Логику и аналитическое мышление. Ребята учатся выбирать подходящие инструменты для решения задач, сравнивать и делать выводы. Кроме того, физика формирует важные прикладные навыки — умение работать руками, собирать установки, наблюдать и делать практические выводы.

Если представить, что физика могла бы заговорить — как Вы думаете, что бы она сказала сегодняшним школьникам?

– «Нужно не учить, а понимать». Все что находится вокруг нас, и даже мы сами – это и есть физика. Любое общество, любой организм, созданный природой, неважно живой или не живой, подчиняется ее законам. Всё, что мы имеем сегодня, — результат не только щедрости природы, но и нашего понимания физических явлений. И чем глубже мы их осознаём, тем больше возможностей открывается перед нами.

Какие направления в физике сегодня кажутся вам наиболее перспективными?

– Я думаю, что это ядерная физика. Многие выпускники нашей школы выбирают именно её при поступлении в вузы, и интерес к этой области с каждым годом только растёт. Также нельзя не отметить сферу информационных технологий, которая тесно связана с разделом физики — электродинамикой. Эти направления лежат в основе современных технологических решений и продолжают активно развиваться, открывая новые горизонты для будущих специалистов.

Представьте, что Вы оказались на необитаемом острове и можете взять с собой только одну физическую формулу. Какая это будет формула и как она поможет выжить?

– Честно говоря, формула вряд ли поможет выжить в экстремальных условиях. Здесь важнее способность применять физику как систему мышления, понимание физических явлений и умение использовать их на практике. Например, тот, кто знает о теплопередаче, понимает, что тёмная одежда быстрее нагревается на солнце, поэтому лучше находиться в тени. Знания об испарении и конденсации позволят собрать воду: можно использовать крупные листья, которые при понижении температуры ночью будут отдавать влагу. Знание законов механики и трения пригодится для добычи огня — при достаточной сухости материалов и правильной конструкции. А если уж совсем честно — на острове я бы просто отдохнула и насладилась тишиной.

Есть ли в физике что-то, что вдохновляет Вас? Принципы, которые Вы переносите в повседневную жизнь?

– Когда мы изучаем физические законы, я обязательно включаю в урок элементы биографии учёного, сделавшего открытие. За каждым законом — человеческая судьба, настойчивость, годы поисков. Например, Майкл Фарадей, открывший электромагнитную индукцию, поначалу не понимал зачем нужны его исследования, не видел практического применения своему открытию. А сейчас его работа — это фундаментальный принцип всей современной электроэнергетики. Фарадей шёл к этому открытию почти 20 лет, и это очень важный посыл: значимые вещи часто не приходят сразу, они требуют времени, терпения и веры в дело, которым ты занимаешься. Это и есть тот принцип, который я стараюсь донести до учеников и использовать сама — иногда результат не виден сразу, но это не значит, что путь был напрасен. В этом — настоящая сила науки и человеческого стремления к познанию.