Повышение качества математического и естественно-научного образования сегодня — приоритет образовательной политики России и осознанный ответ на вызовы времени. До 2030 года в стране реализуются федеральный и региональный комплексные планы мероприятий, направленные на обновление содержания учебных программ и стандартов, расширение профильного обучения, повышение квалификации учителей, устранение кадрового дефицита, а также на формирование устойчивого интереса школьников к точным наукам и инженерной подготовке.

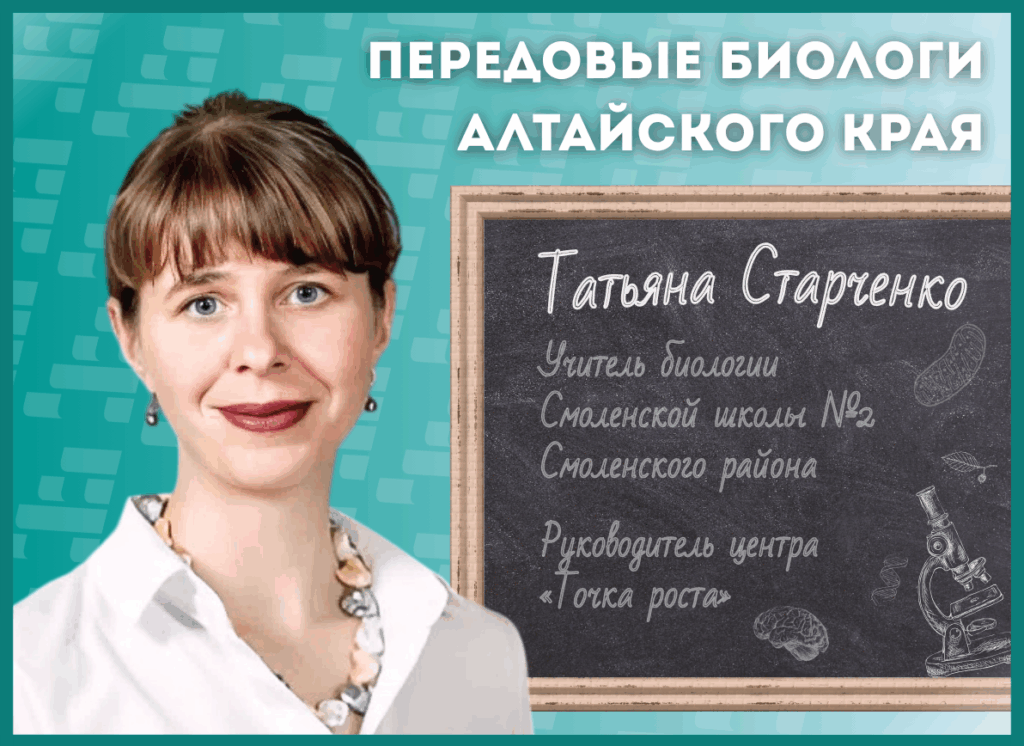

«Биология – наука о жизни» — звучит просто, но за этими словами скрывается целый мир. Это мир клеток и экосистем, глобальных вопросов и ежедневных наблюдений. Для школьников биология может стать окном в понимание себя и природы, но только если рядом — учитель, который умеет не только объяснять, но и зажигать интерес. Татьяна Старченко — именно такой педагог. В Смоленской школе № 2 Смоленского района она не просто преподаёт биологию, а превращает её в основу осмысленного отношения к жизни, природе и собственному телу.

В этом интервью она делится методами пробуждения интереса к предмету, рассказывает о запуске агроклассов и объясняет, почему преподавание сегодня — это не про сухие факты, а про формирование мышления и ценностей.

Татьяна Сергеевна, в чем уникальность биологии по сравнению с другими школьными предметами?

– Биология — это наука о жизни, и именно это делает её особенной. Мы изучаем не абстрактные понятия, а живые организмы, окружающий мир и самих себя. В этом предмете легко рассмотреть практическое применение знаний. Ученики видят, как то, что они изучают на уроках, работает в реальности. — будь то уход за растениями, помощь животным, или осознанное отношение к своему здоровью.

Можно ли сказать, что биология сегодня — это не только про науку, но и про этику, философию, бережное отношение к природе? К какому подходу, на Ваш взгляд, больше склоняется современная биология — к точному или описательному?

— Биология действительно объединяет в себе и точные, и гуманитарные подходы. И если рассматривать её только с одной стороны, например, как чисто точную науку, мы теряем целостность. Невозможно полноценно изучать биологию без математики, химии, физики и логики. Но и без вопросов о смысле, ответственности, развитии человечества в гармонии с природой — это уже будет не наука, а набор фактов. Поэтому биология сегодня — это и наука, и этика, и философия. Особенно это видно сейчас, когда обучение разделяется на базовый и профильный уровни. На базовом чаще остаются дети, которым ближе точные специальности, и биология для них — как обзор. А вот на профильном уровне учащиеся нередко сами начинают рассматривать биологические явления с разных сторон — и с точки зрения строения, и с позиции происхождения, смысла и пользы. И здесь очень важно учитывать индивидуальный подход, потому что каждый ребёнок воспринимает биологию по-своему — через формулы и задачи, через практику или через ценностные смыслы.

Что самое сложное в преподавании именно этого предмета на Ваш взгляд?

— Пожалуй, подготовка к госэкзаменам. Объём материала большой, много теории, терминов. Не всегда просто донести это до школьников, особенно если ученик к предмету относится без интереса. Мотивация — ещё один непростой момент. Хотя сегодня у учителя действительно много возможностей и методов, чтобы увлечь ребёнка, заинтересовать, найти подход. Но именно экзамены — тот этап, где знания, любовь к предмету и мотивация соединяются вместе.

А как сформировать эту мотивацию и интерес к биологии у школьников?

— Важно вспомнить себя в их возрасте: что меня тогда действительно интересовало, какие вопросы я бы задавал? Нужно представить это и адаптировать под современность, ведь сейчас дети много времени проводят с гаджетами и привыкли получать информацию через интерактивные форматы. Для старшеклассников стоит использовать такие методы, которые помогают усвоить материал, показывая его связь с реальной жизнью и будущей профессией. Для среднего звена важны личностное взаимодействие и работа в группах. Главное – учитывать возрастные и личностные особенности.

В чем Ваша главная цель как учителя биологии? Что важнее — чтобы ученик знал или чтобы он понимал и умел применять?

— Сухие факты без понимания не нужны, они редко остаются в памяти. Поэтому важнее не просто передать информацию, а показать, как она связана с жизнью, с реальными задачами. Сейчас приоритетными становятся такие темы, как здоровый образ жизни, экология, устойчивое инженерное развитие и без базовых биологических знаний в этих вопросах сложно ориентироваться. Даже если ребенок не станет биологом, это понимание о том, как устроен мир, однажды обязательно сработает — в выборе, в поведении или в отношении к чему-либо. Ведь если ты не понимаешь, как работает организм, сложно заботиться о здоровье. Если не знаешь, как устроена природа, трудно осознать почему важно её беречь и как это делать.

А каким образом Вы развиваете у учеников не только знания, но и прикладные навыки?

— На уроках мы проводим эксперименты и лабораторные работы, а также организуем экскурсии на пришкольные опытные участки, собираем гербарии. В ближайших планах — консультации с медицинскими специалистами из межрайонной больницы. Кроме того, у нас скоро откроются аграрные классы, где дети смогут посмотреть на биологию с точки зрения профессии. Например, недавно мы побывали на экскурсии в компании «АГРО-Сибирь» — там дети увидели, что современное фермерство — это автоматизированный и чистый процесс, а не устаревшие стереотипы о грязи и запахах.

Расскажите, что планируется в рамках работы агрокласса?

– Пока это действительно только планы, поскольку сейчас мы на этапе оформления документов и договоров о сотрудничестве с предприятиями. В приоритете – посещение посевных работ, опытных участков, которые нам выделят предприятия, а также проведение исследований, в том числе полевых.

Как Вы считаете, агрокласс – это эффективный метод профориентации, развития интереса к аграрным специальностям у школьников?

– Мы изначально идем от желания детей, участвовать будут только те, кому это интересно. Практика на реальных объектах, например, на ферме, где дети не просто наблюдают, а становятся сотрудниками и работают с современным доильным оборудованием, выводит обучение на новый уровень. Результаты таких исследований не просто остаются в тетради, а помогают реальному производству, что даёт ученикам ощущение значимости своей работы и мотивацию для пути в профессию.

Скажите, а на данном этапе, когда вы побывали на ферме, многим ли ребятам захотелось стать частью агрокласса?

— Да, многим. Ученики смогли посмотреть на профессию изнутри и увидеть реальные направления сельского хозяйства. Конечно, есть и те, кто, увидев работу не только в теории, но и на практике, понимает, что это не для них — и в этом тоже есть большой плюс. Так ребятам гораздо легче осознанно отказаться от этой сферы и не совершить ошибку при поступлении.

Что, кроме развития прикладных навыков, может дать агрокласс?

— Такая практика дает школьникам понимание не только о том, как работает предприятие или ферма, но и, что в сфере сельского хозяйства нашего края есть рабочие места, предприятия предоставляют жильё и современные условия труда. Сейчас остро не хватает таких специалистов и наша задача— не «загнать» всех в агроклассы или инженерные профессии, а показать, насколько это развитые, высокотехнологичные и перспективные отрасли. Главное — пробудить у ребёнка желание работать в этой сфере, опираясь не только на его энтузиазм, но и на реальные условия труда и возможности карьерного роста.

Кроме внедрения агроклассов в образовательную деятельность сейчас реализуется комплексный план повышения качества естественно-научного образования. Вы относитесь к этому как к вызову или как к возможности?

— Когда государство ставит такую задачу, значит оно видит потенциал для развития и готово его поддерживать. Я воспринимаю это как возможность получить доступ к новым ресурсам, ознакомиться с современными технологиями, войти в профессиональное сообщество — найти единомышленников, наставников, даже спонсоров. Такой подход повышает уровень знаний и мотивацию и у учеников, поскольку появляется больше мероприятий, проектов и практических занятий. Сейчас, когда мир стремительно развивается, а технологии меняют все сферы жизни, особенно важно готовить молодёжь, которая сможет адаптироваться, мыслить критически и быть конкурентоспособной. Поэтому этот план — не просто формальность, а реальный шанс двигаться вперёд вместе со всей системой образования и современным обществом.

Как, по-Вашему, должна меняться роль учителя в условиях внедрения новых подходов и технологий в образование?

— Если мы говорим о повышении качества образования, то роль учителя становится ещё более ответственной. Учитель должен постоянно развиваться — посещать и организовывать разнообразные мероприятия, участвовать в конкурсах, семинарах, курсах повышения квалификации и вести за собой детей. Это требует времени и сил, и, конечно, иногда приходится жертвовать личным временем. Но в то же время — это очень интересно и мотивирует: новые знания, эмоции, опыт полностью компенсируют затраты. Главное — не зацикливаться только на своей школе, смотреть шире, быть открытым к новым идеям и сотрудничеству с коллегами на разных уровнях.

А Вы участвовали в дополнительных проектах для повышения качества преподавания?

– Да, когда я стала руководителем центра «Точка роста», прошла целый цикл мероприятий по организации его работы. Для учащихся начальных классов провожу открытые ознакомительные уроки по предмету. Вместе с коллегами мы организуем межмуниципальный форум «Траектория развития», а также различные районные конкурсы. С учениками активно участвуем в краевых и всероссийских мероприятиях. Так, одна из моих учениц заняла второе место в конкурсе «АгроНТРИ», а один из учеников стал призером регионального конкурса на знание органической продукции и способов ее производства. Благодаря поддержке лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года» Грануш Степанян и участию в Грантовой программе развития социальных инициатив в сфере образования и предпринимательства, наши учащиеся смогли побывать в Республике Татарстан, в городе Казань и Елабуга. Там, на территории особой экономической зоны «Алабуга», проходила Всероссийская олимпиада по предпринимательству, где наши школьники завоевали денежный приз. В этом году с учащимися 8–10 классов мы побывали на агрофоруме «День сибирского поля». Ну и, конечно, я сама постоянно развиваюсь как педагог: регулярно прохожу курсы повышения квалификации в АИРО им. А. М. Топорова.

Есть ли у Вас внутренняя формула хорошего урока? Что для Вас — признак того, что урок прошёл «успешно»?

—Успешный урок — когда ученики действительно вовлечены в процесс, когда они не просто слушают, а активно задают вопросы, высказывают свои предположения и мысли. Если на уроке возникает продуктивный диалог — это значит, что дети чувствуют себя свободно и уверенно, им интересно, они получают разъяснения и ответы, могут проявить себя и почувствовать, что их мнение важно. Когда учащиеся уходят с урока с этими ощущениями, я считаю, что это самое ценное.

А хороший учитель – это какой?

– Это не только тот, который хорошо знает свой предмет, но и кто постоянно совершенствует свои знания. Биология — наука о жизни, а жизнь не стоит на месте, всё время появляются новые открытия и подходы, и учитель должен идти в ногу со временем. И этот «багаж» постоянно пополняющихся знаний важно передать и детям.

А Вы бы хотели, чтобы учеников интересовали такие научные новшества?

— Мне бы очень хотелось показать им ту биологию, которая выходит за рамки классических школьных тем — ту, что связана с биоинженерией, использованием современных технологий. Например, 3D-принтеры, искусственный интеллект, программирование — всё это уже можно и нужно интегрировать в изучение биологии. Скажу больше, современные школьники гораздо более открыты к таким нестандартным подходам и готовы работать с новыми ресурсами и оборудованием, ставить эксперименты с их применением. Я думаю, что сочетание классических подходов и инновационных технологий дает детям более целостное и глубокое представление о биологии как о науке будущего.

А если бы у Вас была возможность добавить в учебную программу по биологии нетрадиционный раздел, что бы это было и почему?

— Например, раздел, посвящённый правильному питанию — нутрициологии. Нужно с детства прививать нашим школьникам здоровое отношение к еде и понимание, что пища — это не просто удовольствие, а в первую очередь источник энергии и «топлива» для организма. Если мы сможем научить детей относиться к еде как к ресурсу, то научимся направлять их энергию на спорт, путешествия, учёбу, то и здоровье у них будет лучше, и количество заболеваний снизится. Ещё один важный раздел — семьеведенье. Здесь речь идёт не только о физиологии и репродуктивной функции, но и о психологическом аспекте — уважении, ответственном отношении друг к другу, половом воспитании. Дети нуждаются в профессиональной информации и поддержке, поскольку часто в семьях такие темы остаются табу. Раньше я приглашала на такие беседы с учениками гинекологов и других специалистов из медицинских учреждений.

Что бы Вы посоветовали ученикам, которые хотят связать с биологией будущую профессию?

— Найти то направление, которое действительно нравится, ведь вариантов много. Любить свою профессию и понимать её значение — и для мира, и для себя лично. Ставить большие цели, а потом разбивать их на маленькие шаги и настойчиво идти к ним. Только так можно добиться успеха и получить удовольствие от своего дела.

А что бы Вы сказали школьнику, которому неинтересна биология?

– Даже если ты не станешь биологом, эти знания пригодятся тебе каждый день — чтобы заботиться о себе, близких, природе и принимать правильные решения. Биология — это ключ к пониманию самого себя и мира вокруг.

Если бы Вы, чисто гипотетически, могли провести эксперимент с любым живым организмом, не ограничиваясь этическими рамками, кто или что это было бы? Что бы вы хотели выяснить?

– Честно говоря, даже теоретически, мне сложно представить эксперимент, который причиняет вред живому существу. Биология для меня — это в первую очередь про уважение к жизни во всех её формах. Ещё в институте мне было тяжело участвовать в препарировании лягушек, и это многое определило в моём выборе — я пошла не в науку, а в педагогику. Если и проводить эксперимент, то, наверное, с растением — с минимальным вмешательством, больше в наблюдательном формате. Мне ближе идея изучать, наблюдать, объяснять — не нарушая естественный ход жизни.

А если бы Вам дали возможность провести урок на природе, в каком-то необычном месте или внутри организма, не причиняя ему вреда, где бы это было и почему?

– Это была бы высокогорная местность. Там можно наблюдать уникальные растения и животных, которые приспособились к сложным условиям. Плюс — это эксперимент над собой. Человеческий организм сам испытывает нагрузку из-за изменения давления и климата и это стало бы отличным примером взаимосвязи живого с окружающей средой. Если говорить об уроке внутри организма, я бы выбрала простейший — например, гидру. Это очень наглядный организм для изучения основ живого. Ну и, конечно, человек — дети всегда заинтересованы узнать больше о своём теле.

Если бы Вы сейчас с помощью биологии могли решить одну глобальную проблему человечества, какую бы Вы выбрали в первую очередь и почему?

— Я бы выбрала экологическую проблему. Чтобы действительно изменить ситуацию, важно не просто устранять последствия, а изменить отношение человека к природе — начать с мышления, с ценностей. Это как в медицине: бессмысленно лечить только симптомы, если не устранена сама причина. С экологией то же самое — корень проблемы часто в нас самих. Всё начинается с личной ответственности, а биология помогает увидеть эту взаимосвязь, даёт инструменты и формирует понимание того, как каждый из нас влияет на окружающий мир. Она учит направлять знания и энергию в сторону созидания, а не разрушения — и в этом её огромная сила.

Фото: сообщество «Смоленская СОШ №2», фотоархив Татьяны Старченко.